「副業」で無形資産の形成を

自走人生のススメ vol.14:「副業」で無形資産の形成を 2019.05.08定年後入門

[top_taglist]

第11条 労働者は、以下の事項を守らなければならない。

(6)許可なく他の会社等の業務に従事しないこと。

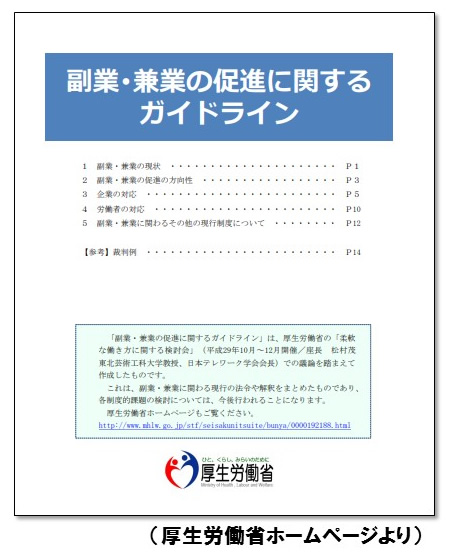

これは、厚生労働省が2017年12月まで示していた「モデル就業規則」の一部である。「副業・兼業」そのものに法的規制はないが、このモデルのように、原則として「副業・兼業を認めていない」企業は多い。ところが、厚生労働省は、2018年1月モにデル就業規則を改定し、冒頭の規定を削除し、次のような「副業・兼業」についての規定を新設した。

第67条 労働者は、勤務時間外において、他の会社等の業務に従事することができる。

2 労働者は、前項の業務に従事するにあたっては、事前に、会社に所定の届出を行うものとする。

3 第1項の業務に従事することにより、次の各号のいずれかに該当する場合には、会社は、これを禁止又は制限することができる。(以下、省略)

リンダ・グラットン、アンドリュー・スコット著のベストセラー(池村千秋 訳)『LIFE SHIFT─100年時代の人生戦略』(東洋経済新報社2016年)では、資産を不動産など形のある「有形資産」と、形を持たない「無形資産」に分けた。無形資産はさらに、スキルや人脈など、金銭的な所得を生み出す「生産性資産」、家族や友人との良好な関係、健康や幸福感など活力の源となる「活力資産」、柔軟性や勇気、自己分析力など変化に対応するための「変身資産」の3つに分類。この3つの無形資産のバランスがとれていると、いくつになってもイキイキと生きていけるとされている。

副業(社外活動)による会社(本業)への影響としては、「自分を客観的に見られる」「視野が広がる」などが挙げられており、社外での経験が大いに「変身資産」になっていることがうかがえる。また、当然にスキルや人脈も形成され、それにより生活に活力が与えられたのであれば、「生産性資産」や「活力資産」も得られたということになるだろう。

副業と言えば、「所得が増える」という「有形資産」形成の側面が強調されるが、実は、なんとも理想的な「無形資産」形成手段である。役職定年などを経験してモチベーションが下がっている人もいるかもしれない。そんな時のカンフル剤としてもおススメである。

夕刊フジで毎週金曜日に連載中

日本で初めての「50代以上会社員」に特化した、定年後ライフの準備支援機関。定年後の「自走人生」を目指すシニアを応援。ポータルサイト『定年3・0』を通じ、コミュニケーションスタイル診断アプリ「コミスタ」を無料提供中。

- 得丸英司(とくまる・えいじ)

- 1957年生まれ。「一般社団法人定年後研究所」所長。星和ビジネスリンク取締役常務執行役員。

大手生命保険会社で25年にわたり、法人・個人分野のFPコンサルティング部門に従事。日本FP協会常務理事、慶應義塾大学大学院講師などを歴任。日本FP協会特別顧問。