靴職人から学ぶ、革靴の作り方

靴職人から学ぶ、革靴の作り方 2019.07.16学ぶ・教える

[top_taglist]

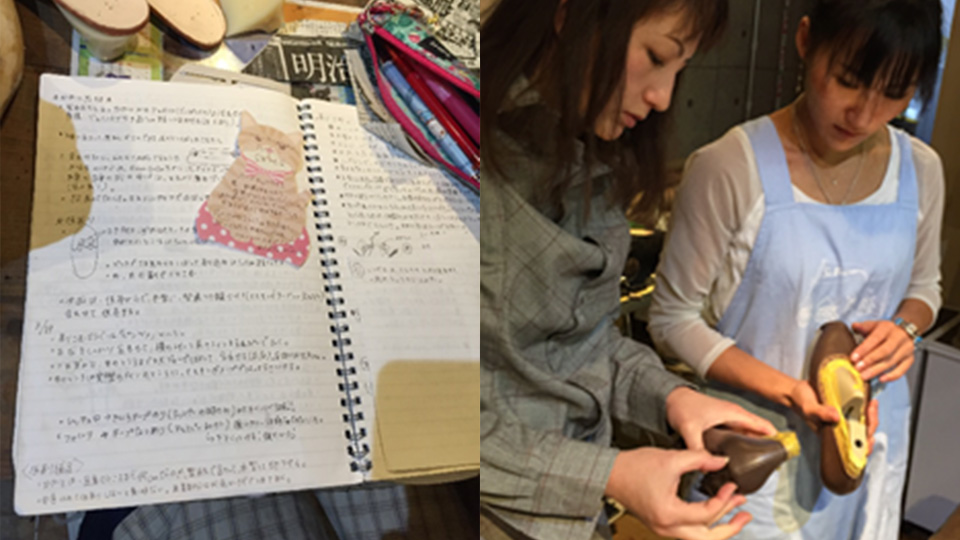

ガラス張りが目を引くおしゃれな外観、店内に入るとトントン、トントンという心地よい音が響いてきた。ここは代官山にあるBottega TraModa、今回取材をさせて頂いたオーダーシューズと手作り靴の教室だ。20代前半に単身、イタリアやフランスで靴作りを学び、現在は同代表兼講師を務める、Osadaさんに靴作りの魅力について伺った。

足元のおしゃれ、あきらめていませんか?

実家が衣料品店を営んでおり、それを見て育った自分も自然とお店を出すつもりだったというOsadaさん。

ファッションにこだわりはあるが、カバンにはあまり興味が無く、ただ靴は好きなのに自分のイメージするデザインがなかったそう。それが靴作りを学ぶきっかけだったそうだ。靴作りを学んだ理由はもうひとつある。

「自分の周りには、先天的な病気や怪我を始め、外反母趾や巻き爪、足のサイズの問題など、靴に悩んでいる人がたくさんいたんですね。 そんな時テレビで杖をついて歩いていた人が靴一つで杖無しで歩ける様になったのを見て、靴って凄いなって思ったんです。」

ヨーロッパの靴文化に感動

イタリアとフランスに渡り靴作りを学んだOsadaさんは、ヨーロッパの靴に対する意識の高さにとても驚いたそうだ。

「例えばドイツでは、子どもの頃から靴はぴったりのものを履くという文化が備わっているんです。ドイツの靴屋さんでは、お客さんが靴を履いて歩いたりしている様子を見て、本当に合う靴かどうかを決めるんです。だからドイツ人は、自分の足の特徴を良く知っています。

ドイツでは、整形外科靴マイスターという国家資格があって、医学的にその人に靴があっているのか見極めることが出来るんです。

女の子はパンプスとかは、本来ぴったり履かないと脱げてしまうんです。でも、実際に自分の足のサイズを正確に知っている人が殆どいない、日本では店員さんでさえもその人に合う靴がどれなのか見極められないんです。」

ヨーロッパの意識の高さを嬉しそうに語ってくれた一方で、日本の現状を話す声にはとても残念な気持ちが感じられた。

木型を育てることが、靴作りの楽しみ方

ハンドメイドシューズは、まず元々ある木型に皮を貼り付けたり削ったりして自分の足にフィットする理想の形を作ることから始まる。木型だけで、2ヶ月以上かかることもあるそうだ。一足作り上げるのに半年から1年かかる、気の長い作業だ。また、ブーツを作るとき、パンプスを作るときなど、靴の種類によって木型は全然形が変わってくるので、また作りなおさなければいけない。

「オーダー靴って、実は一足目で本当足にぴったりの物は出来上がらないんです。3~5足目でようやく本当にぴったりの靴が出来るんです。と言うのも、立った時にぴったりでも歩いてみるとその人の癖が出たり、フィット感の好みも人それぞれですから。だからといって毎年作らないといけないということではありませんが、3年に1回、5年に一回でも自分の足と向き合って欲しいんです。普通に働いている人であれば、靴は1日の内の半分近くの時間自分の体を支えている、とても重要なアイテムなのです。そんな靴の木型が育ち、自分の足に本当に合うものが出来るまでの時間を楽しんで貰えたらな。と思います。」

人の歩き方や生活はそれぞれ全然違う、また女性なら妊娠や出産、お仕事の仕方によって足の情況もがらっと変わる。その様子を見て2足、3足と作っていくそうだ。ワインを熟成させるように、作り上げていく時間を一緒に楽しむ、こんな楽しみ方が出来るのも靴作りの魅力だ。

Q:靴作りってとても難しそうですが、生徒さんはどれぐらいの期間通われているんですか?

「みなさん一度通い始めたら1年以上は通われます。作業内容は、デザイン・型紙・裁断・ミシンなど、合わせて200工程以上もあります。やる事が次から次へと出てくるので、時間がかかっても途中で飽きてしまうことが少ないんです。だから趣味としても本当に長く続けることが出来ますし、一足目を作った人は、2足目3足目、ご家族に作られる方もいらっしゃいます。」

長く通われるのは、靴作りの楽しさももちろんだが、Osadaさんの教え方にも理由がありそうだ。

「うちには絶対にこうしてくださいというルールが無いんです。最初に習ったのがイタリアで、自己責任の文化が身についてしまっているからかもしれませんね。やりたいならやってみてもいいよ、その代わり出来なくても知らないけど、アドバイスはしたからね!みたいなスタンスでいます。結構がちがちに固められた教室が合わなくてここに通い始める人も多いですね。」と笑う。

「色々教え方を試した結果、辿り着いたスタイルだった。

「先生には、靴作りだけでなく人生相談をしに来ています」と笑う生徒さん。もう3年以上通っているそうだ。自分と同じ20代で海外に渡られた経験や生き方にとても感銘を受けているという。

大切な人との記念や、老後の趣味としても

ここにオーダーに来る人や靴作りを学びに来る人は、足に問題を抱えているからや、自分も靴職人を目指しているからだけではない。

「新婚のご夫婦が、結婚式に履きたいとお揃いをご注文頂いたこともありますよ。結婚と同時に、何年も一緒に育てていく楽しさがありますよね。。生徒さんは現在20代から60代の方が居ます。50代ぐらいから老後の趣味として始める方もいます。退職したことをきっかけに退職金でオーダーされる方も居ますね。」

通われている方では、50代後半から多忙な中3年以上も習いに来ているそう。今ではご自宅でも作業されていて、奥さんや娘さんの靴まで作っているぐらい熱中しているそうだ。

ファーストシューズは子どものお守りにもなる

「先日も、元生徒さんが妊婦になって、生まれてくるお子さんにファーストシューズとして作りたいということで来て下さいました。ヨーロッパではファーストシューズは、足のお守りになるとも言われています。子供さんの履けなくなった靴を玄関に飾っておくと、事故に合わない。足の病気にならないそうです。また、良い靴を履くと、良い出会いがある。自分を素敵な場所へ連れて行ってくれるとも言いますね。」

もっと気軽に、靴作りや修理に立ち寄れる文化を作りたい。

最後に、Osadaさんのこれからの目標を聞いた。

「もっと色んな方に、近所の方に気軽にお店に立ち寄ってもらえるお店にしたいですね。ヨーロッパでは、靴はもっと生活に密着しているんですよ。」

Osadaさんは続けてこんな話をしてくれた。

「うちで作ったものじゃなくてもいいんです。たわいもない話をしに立ち寄ってくれる、そんなお店にしたいんです。イタリア、フランスでは近所の方が気軽にお店に入ってくるんですよ。男性が女性物のシューズを修理に来られたりとか。何の用事も無く、コーヒーを飲みにきたりすることもありました。師匠がお店を開けて、そのままふらっといなくなるなんてこともしょっちゅうです。」

ヨーロッパでの靴文化の違いを、どこかなつかしそうにに話してれたOsadaさん。

駅中には靴の修理屋さんはあるが、靴工房というと、なかなか日本では気軽に入りにくい雰囲気があるかもしれない。

これを読んで下さったみなさんも、近くを訪れた時には是非一度、気軽な気持ちで訪ねてみてはどうだろうか?そこには良い靴と、良い出逢いが待っているかも。

Bottega TraModa ~ボッテーガ トラモーダ~

東京都渋谷区猿楽町12-10DHビル1F-AB

火~土13:00-20:00(23:00) 日13:00-20:00 月+不定休

Tel: 03-3770-5001